こんにちは、カカドです。

今日は英語にも少し触れつつ、日本語教育で気付かされたことについて書きます。「今日は寒いですね」とか「明日は暑いですよ」など、日常会話でよく「ね」「よ」を使いますよね。アメリカ人の生徒と日本語のフリートークの授業をしていた時、それに関連して気づきがあったので紹介します。

「〜ね」って「~, right?」と似ているね、とか「~よ」って「~, you know?」とほとんど同じ使い方をするね、という話になりました。それまで文法をポルトガル語でしか説明してこなかったので、英語での「ね」「よ」の意味をきちんと真面目に考えたことがなかったのですが、確かにそう。

[相手に確認したり、情報を共有したいとき]に「ね」を使って、

[相手が知らないであろう情報を伝えるとき]に「よ」を使いますね。

でも、それが「~, right?」「~, you know?」に変わった瞬間、なんだかプレッシャーを感じませんか?「rightって正しいっていう意味だよな..」とか「you know?って、このこと知っているか聞かれているのか..知ってるっちゃ知ってるけど正確には説明できないし..」みたいに頭の中でいろんな葛藤をしてしまいませんか?私はよくしています。

でも確かに「ね」とか「よ」くらいの言葉であれば、そんなまごまごする必要もありませんよね。ということに早く気が付きたかった。日本語を教えて、改めて言語を直訳して考えているとコミュニケーションはうまくいかない、ということに気づけてよかったです。

おしまい。

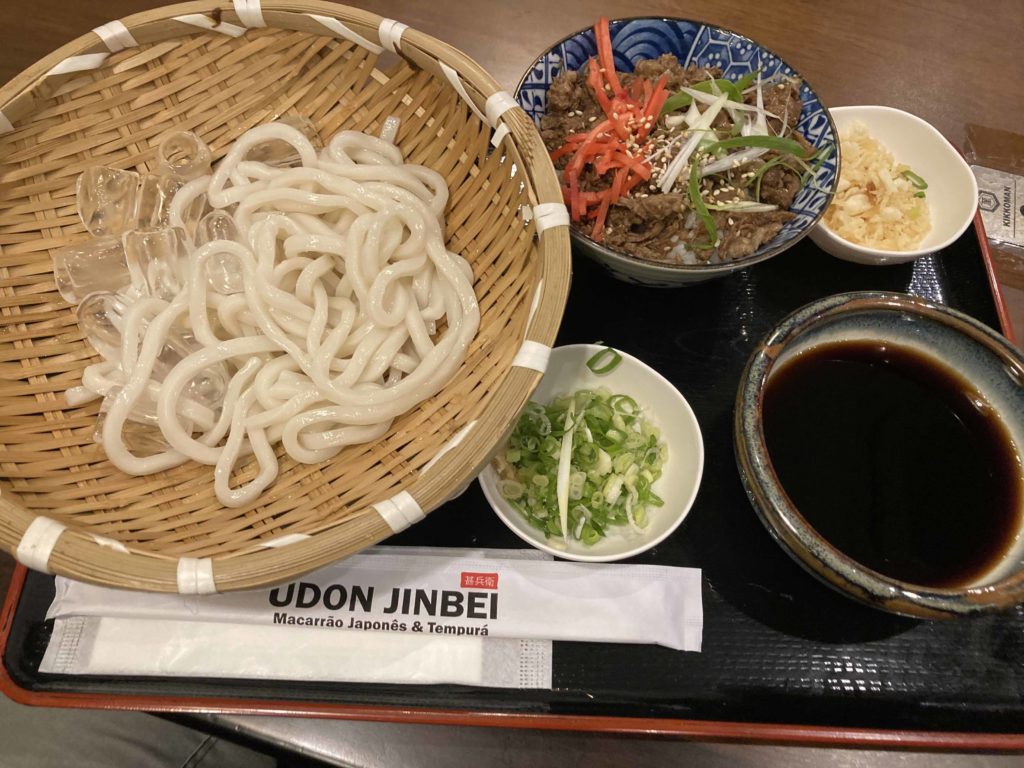

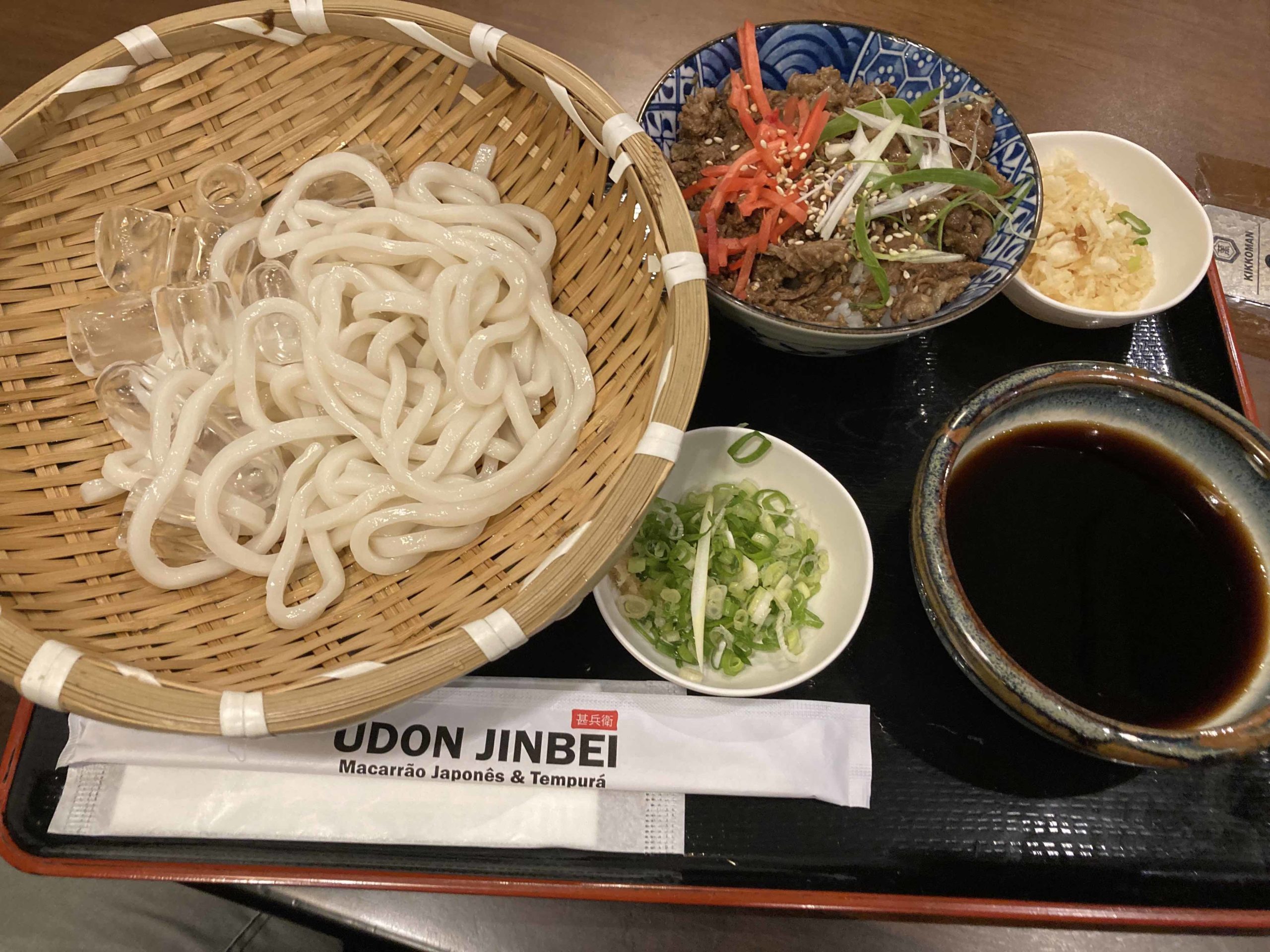

おまけ